Não faz muito tempo a terra tinha dois bilhões de habitantes, isto é, quinhentos milhões de homens e um bilhão e quinhentos milhões de indígenas. Os primeiros dispunham do Verbo, os outros pediam-no emprestado. Entre aqueles a estes, régulos vendidos, feudatários e uma falsa burguesia pré-fabricada serviam de intermediários. Às colônias a verdade se mostrava nua; as “metrópoles” queriam-na vestida; era preciso que o indígena as amasse. Como às mães, por assim dizer. A elite europeia tentou engendrar um indígena de elite; selecionava adolescentes, gravava-lhes a testa, com ferro em brasa, os princípios da cultura ocidental, metia-lhes na boca mordaças sonoras; expressões bombásticas e pastosas que grudavam nos dentes; depois de breve estada na metrópole, recambiava-os, adulterados. Essas contrafações vivas não tinham mais nada a dizer a seus irmãos; faziam eco; de Paris, de Londres, de Amsterdã lançávamos palavras: “Partenon! Fraternidade!”, e, num ponto qualquer da África, da Ásia, lábios se abriam: “…tenon! …nidade!”. Era a Idade do Ouro.

Isso acabou. As bocas passaram a abrir-se sozinhas; as vozes amarelas e negras falavam ainda em humanismo, mas para censurar a nossa desumanidade. Escutávamos sem desagrado essas corteses manifestações de amargura. De início houve um espanto orgulhoso: Quê! Eles falam por eles mesmos? Vejam só o que fizemos deles! Não duvidávamos que aceitassem o nosso ideal porquanto nos acusavam de não sermos fiéis a ele; por esta vez a Europa acreditou em sua missão; havia helenizado os asiáticos e criado esta espécie nova: os negros greco-latinos. Ajuntávamos, só para nós, astutos: deixemos que se esgoelem, isso os alivia; cão que ladra não morde.

Surgiu uma outra geração que alterou o problema. Seus escritores, seus poetas, com incrível paciência trataram de nos explicar que nossos valores não se ajustavam bem à verdade de sua vida, que não lhes era possível rejeitá-los ou assimilá-los inteiramente. Em suma, isso queria dizer: de nós fizestes monstros, vosso humanismo nos supõe universais e vossas práticas racistas nos particularizam. E nós os escutávamos despreocupados; os administradores coloniais não são pagos para ler Hegel, aliás leem-no pouco, mas não precisam desse filósofo para saber que as consciências infelizes se emaranham nas próprias contradições. Nenhuma eficácia. Por conseguinte, perpetuemos-lhes a infelicidade, que dela não resultará coisa alguma. Se houvesse, diziam-nos os peritos, uma sombra de reivindicação em seus gemidos, outra não seria que a de integração. Não se trata de outorgá-la, é claro: isso arruinaria o sistema, que repousa, como se sabe, na superexploração. Mas bastaria acenar-lhes com essa patranha: viriam correndo. Quanto à possibilidade de revolta, estávamos tranquilos. Que indígena consciente iria massacrar os filhos da Europa com o fim único de se tornar europeu como eles? Numa palavra, estimulávamos essas melancolias e não achamos mau, uma vez, conceder o prêmio Goncourt a um negro. Isto ocorreu antes de 1939.

1961. Escutai: “Não percamos tempo com litanias estéreis ou mimetismos nauseabundos. Deixemos essa Europa que não cessa de falar do homem enquanto o massacra por toda a parte onde o encontra, em todas as esquinas de suas próprias ruas, em todos as esquinas do mundo. Há séculos… que em nome de uma suposta ‘aventura espiritual’ vem asfixiando a quase totalidade da humanidade.” Este tom é novo. Quem ousa adotá-lo? Um africano, homem do Terceiro Mundo, antigo colonizado. Acrescenta ele: “A Europa adquiriu uma velocidade tão louca, tão desordenada… que a arrasta para o abismo, do qual é melhor que nos afastemos.” Em outras palavras: ela está atolada. Uma verdade que não é boa de dizer, mas da qual – não é mesmo, meus caros co-continentais? –, estamos todos intimamente convencidos.

Cumpre fazer uma ressalva, porém. Quando um francês, por exemplo, diz a outros franceses: “Estamos atolados!” – o que, pelo que sei, se verifica quase todos os dias desde 1930 – trata-se de um discurso passional, ardente de cólera e amor, em que o orador se compromete com todos os seus compatriotas. E depois geralmente acrescenta: “A menos que…”. Sabe-se o que isto significa: é impossível enganar-se a este respeito: se suas recomendações não forem seguidas à risca, então e somente então o país se desintegrará. Enfim, é uma ameaça seguida de um conselho, e essas conversas chocam tanto menos quanto jorram da intersubjetividade nacional. Quando Fanon, ao contrário, diz que a Europa cava sua própria ruína, longe de soltar um grito de alarme, apresenta um diagnóstico. Este médico não pretende nem condená-la sem apelação – há tais milagres – nem lhe fornecer os meios de curar; constata que ela agoniza. De fora, baseando-se nos sintomas que pôde recolher. Quanto a tratá-la, não. Ele tem outras preocupações na cabeça; pouco se lhe dá que ela arrebente ou sobreviva. Por esse motivo, seu livro é escandaloso. E se murmurais, entre divertidos e embaraçados: “Que é que ele nos propõe?”, deixais de perceber a verdadeira natureza do escândalo, uma vez que Fanon não vos “propõe” absolutamente nada; sua obra – tão abrasadora para outros – para vós permanece gelada; amiúde fala de vós. Acabaram-se os Goncourt negros e os Nobel amarelos; não voltará mais o tempo dos laureados colonizados. Um ex-indígena de “língua francesa” sujeita esta língua a exigências novas, serve-se dela para dirigir-se apenas aos colonizados: “Indígenas de todos os países subdesenvolvidos, uni-vos!”. Que rebaixamento: para os pais, éramos os únicos interlocutores; os filhos nem nos consideram mais como interlocutores admissíveis: somos os objetos do discurso. Evidentemente Fanon menciona de passagem nossos crimes famosos, Sétif, Hanoi, Madagascar, mas não perde o seu tempo a condená-los; utiliza-os. Se desmonta as táticas do colonialismo, o complexo jogo das relações que unem e opõem os colonos aos “metropolitanos”, faz isso para seus irmãos, seu objetivo é ensiná-los a desmantelar-nos.

Numa palavra, o Terceiro Mundo se descobre e se exprime por meio desta voz. Sabemos que ele não é homogêneo e que nele se encontram ainda povos subjugados, outros que adquiriram uma falsa independência, outros que se batem para conquistar a soberania, outros enfim que obtiveram a liberdade plena, mas vivem sob a constante ameaça de uma agressão imperialista. Essas diferenças nasceram da história colonial, isto é, da opressão. Aqui a Metrópole contentou-se em pagar alguns feudatários; ali, dividindo para reinar, fabricou em bloco uma burguesia de colonizados; mais além matou dois coelhos de um só cajadada: a colônia é ao mesmo tempo de exploração e povoamento. Assim a Europa multiplicou as divisões, as oposições, forjou classes e por vezes racismos, tentou por todos os meios provocar e incrementar a estratificação das sociedades colonizadas. Fanon não dissimula nada: para lutar contra nós, a antiga colônia deve lutar contra ela mesma. Ou melhor, as duas formas de luta são uma só. No fogo do combate, todas as barreiras interiores devem derreter-se. A impotente burguesia de negocistas e compradores, o proletariado urbano, sempre privilegiado, o lumpemproletariado das favelas, todos têm de se alinhar nas posições das massas rurais, verdadeiro reservatório do exército nacional e revolucionário; nas regiões cujo desenvolvimento foi deliberadamente sustado pelo colonialismo, o campesinato, quando se revolta, aparece logo como a classe radical: conhece a opressão nua, suporta-a muito mais que os trabalhadores das cidades e, para que não morra de fome, precisa nada menos que de um estouro de todas as estruturas. Triunfando, a Revolução nacional será socialista; detido seu ímpeto, a burguesia colonizada toma o poder, o novo Estado, a despeito de uma soberania formal, continua nas mãos dos imperialistas. O exemplo de Katanga é bastante ilustrativo. Assim, a unidade do Terceiro Mundo não está concluída: é um empreendimento em curso que passa pela união, em cada país, antes e também depois da independência, de todos os colonizados sob o comando da classe camponesa. Eis o que Fanon explica a seus irmãos da África, da Ásia, da América Latina: realizaremos todos juntos em conjunto e por toda parte o socialismo revolucionário ou seremos derrotados um a um por nossos antigos tiranos. Não dissimula nada, nem as fraquezas, nem as discórdias, nem as mistificações. Aqui o movimento começa mal; ali, após êxitos fulminantes, perde velocidade; noutra parte está parado; para que se reinicie, é necessário que os camponeses lancem sua burguesia ao mar. O leitor é severamente acautelado contra as alienações mais perigosas: o líder, o culto da personalidade, a cultura ocidental e, também, o retorno do longínquo passado da cultura africana; a verdadeira cultura é a Revolução; isso quer dizer que ela se forja a quente. Fanon fala em voz alta; nós, os europeus, podemos ouvi-lo: a prova é que temos nas mãos este livro. Não teme ele que as potências coloniais tirem proveito de sua sinceridade?

Não. Não teme nada. Nossos processos estão peremptos; podem talvez retardar a emancipação, mas não a impedirão. E não imaginemos que poderemos reajustar os nossos métodos: o neocolonialismo, sonho preguiçoso das Metrópoles, é vão; as “Terceiras Forças” não existem ou são falsas burguesias que o colonialismo já colocou no poder. Nosso maquiavelismo tem poucos poderes sobre este mundo extremamente vigilante que desmascarou uma após outras as nossas mentiras. O colono só tem um recurso: a força, quando está ainda lhe sobra; o indígena só tem uma alternativa: a servidão ou a soberania. Que importa a Fanon que leiamos ou não a sua obra? É a seus irmãos que ele denuncia nossas artimanhas, para as quais não dispomos de sobressalentes. É a eles que Fanon diz: a Europa pôs as patas em nossos continentes, urge golpeá-las até que ela as retire; o momento nos favorece; nada acontece em Bizerta, em Elisabethville, no deserto argelino, que não chegue ao conhecimento de toda a Terra; os blocos tomam partidos contrários, encaram-se com respeito; aproveitemos essa paralisia, entremos na história e que a nossa irrupção a torne universal pela primeira vez; na falta de outras armas, a perseverança da faca será suficiente.

Europeus, abri este livro, entrai nele. Depois de alguns passos na noite, vereis estrangeiros reunidos ao pé do fogo, aproximai-vos, escutai: eles discutem a sorte que reservam às vossas feitorias, aos mercenários que as defendem. Eles vos verão talvez, mas continuarão a falar entre si, sem mesmo baixar a voz. Essa indiferença fustiga o coração: os pais, criaturas da sombra, vossas criaturas, eram almas mortas, vós lhes dispensáveis a luz, eles só se dirigiam a vós, e vós não perdíeis tempo em responder a esses zumbis. Os filhos não fazem caso de vós; um fogo ilumina e aquece, e vós vos sentireis furtivos, noturnos, transidos; a cada um à sua vez; nessas trevas de onde vai surgir uma outra aurora, os zumbis sois vós.

Nesse caso, direis, joguemos este livro pela janela. Por que temos de ler se não foi escrito para nós? Por dois motivos. O primeiro é que Fanon vos explica a seus irmãos e desmonta para eles o mecanismo de nossas alienações; aproveitai para vos descobrir a vós mesmos em vossa verdade de objetos. Nossas vítimas nos conhecem por suas feridas e seus grilhões; é isto que torna seu testemunho irrefutável. Basta que nos mostrem o que fizemos delas para que conheçamos o que fizemos de nós. Isso é útil? Sim, visto que a Europa está na iminência de rebentar. Mas, direis nós ainda, vivemos na Metrópole e reprovamos os excessos. É verdade: não sois colonos, mas não sois melhores do que eles. São vossos pioneiros, vós os enviastes para ultramar, eles vos enriqueceram; vós os tínheis prevenido: se fizessem correr muito sangue, vós os reprovaríeis com desdém; da mesma forma, um Estado – qualquer que seja – mantém no estrangeiro uma turba de agitadores, de provocadores e espiões, aos quais reprova quando são apanhados. Vós, tão liberais, tão humanos, que levais o amor da cultura até o preciosismo, fingis esquecer que tendes colônias e que nelas se praticam massacres em vosso nome. Fanon revela a seus camaradas – a alguns dentre eles, sobretudo, que continuam um pouco ocidentalizados demais – a solidariedade dos “metropolitanos” e de seus agentes coloniais. Tende a coragem de o ler, por esta primeira razão de que ele fará com que vos sintais envergonhados, e a vergonha, como disse Marx, é um sentimento revolucionário. Vede: eu também não posso, desprender-me da ilusão subjetiva. Eu também vos digo: “Tudo está perdido, a menos que…”. Europeu, furto o livro de um inimigo e faço dele um meio de curar a Europa. Aproveitai.

Eis o segundo motivo: se rejeitarmos a lenga-lenga fascista de Sorel, veremos que Fanon é o primeiro desde Engels a repor em cena a parteira da história. E não se creia que um sangue demasiado ardente ou desventuras da infância lhe tenham dado para a violência não sei que gosto singular: ele se faz intérprete da situação, nada mais. Mas isso basta para que ele constitua, etapa por etapa, a dialética que a hipocrisia liberal oculta de nós e que nos produziu tanto quanto a ele.

No século passado a burguesia considerava os operários invejosos, corrompido por apetites grosseiros, mas teve o cuidado de incluir esses selvagens em nossa espécie: se não fossem homens e livres, como poderiam vender livremente sua força de trabalho? Na França, na Inglaterra, o humanismo pretende ser universal.

Com o trabalho forçado, dá-se o contrário: nada de contrato; além disso, é preciso intimidar; patenteia-se, portanto, a opressão. Nossos soldados no ultramar rechaçam o universalismo metropolitano, aplicam ao gênero humano o numerus clausus; uma vez que ninguém pode sem crime espoliar seu semelhante, escravizá-lo ou matá-lo, eles dão por assente que o colonizado não é o semelhante do homem. Nossa tropa de choque recebeu a missão de transformar essa certeza abstrata em realidade: a ordem é rebaixar os habitantes do território anexado ao nível do macaco superior para justificar que o colono os trate como bestas de carga. A violência colonial não tem somente o objetivo de garantir o respeito desses homens subjugados; procura desumanizá-los. Nada deve ser poupado para liquidar as suas tradições, para substituir a língua deles pela nossa, para destruir a sua cultura sem lhes dar a nossa; é preciso embrutecê-los pela fadiga. Desnutridos, enfermos, se ainda resistem, o medo concluirá o trabalho: assestam-se os fuzis sobre o camponês; vêm civis que se instalam na terra e o obrigam a cultivá-la para eles. Se resiste, os soldados atiram, é um homem morto; se cede, degrada-se, não é mais um homem; a vergonha e o temor vão fender-lhe o caráter, desintegrar-lhe a personalidade. A coisa é conduzida a toque de caixa, por peritos: não é de hoje que datam os “serviços psicológicos”. Nem a lavagem cerebral. E, no entanto, malgrado tantos esforços, o objetivo não é atingido em parte nenhuma: no Congo, onde se cortavam as mãos dos negros, nem em Angola onde, bem recentemente furavam-se os lábios dos descontentes para fechar com cadeados. E não afirmo que seja impossível converter um homem num animal; digo que não se chega a tanto sem o enfraquecer consideravelmente; as bordoadas não bastam, é necessário recorrer à desnutrição. É o tédio, com a servidão. Quando domesticamos um membro da nossa espécie, diminuímos o seu rendimento e, por pouco que lhe demos, um homem reduzido à condição de animal doméstico acaba por custar mais do que produz. Por esse motivo, os colonos veem-se obrigados a parar a domesticação no meio do caminho: o resultado, nem homem nem animal, é o indígena. Derrotado, subalimentado, doente, amedrontado, mas só até certo ponto, tem ele, seja amarelo, negro ou branco, sempre os mesmos traços de caráter: é um preguiçoso, sonso e ladrão, que vive de nada e só reconhece a força.

Pobre colono: eis sua contradição posta a nu. Deveria, dizem, como faz o gênio, matar as vítimas de suas pilhagens. Mas isso não é possível. Não é preciso também que as explore? Não podendo levar o massacre até ao genocídio e a servidão até ao embrutecimento, perde a cabeça, a operação de desarranjo e uma lógica implacável há de conduzi-la até à descolonização.

Não de imediato. A princípio o europeu reina: já perdeu, mas não se dá conta disso; ainda não sabe que os indígenas são falsos indígenas; atormenta-os, conforme alega, para destruir ou reprimir o mal que há neles. Ao cabo de três gerações, seus instintos perniciosos não renascerão mais. Que instinto? Os que compelem os escravos a massacrar o senhor? Como não reconhece nisto a sua própria crueza voltada contra ele? A selvageria dos camponeses oprimidos, como não reencontra nela sua selvageria de colono, que eles absorveram por todos os poros e de que não estão curados? A razão é simples. Esse personagem arrogante, enlouquecido por todo o seu poder e pelo medo de o perder, já não se lembra realmente que foi um homem: julga-se uma chibata ou um fuzil; chegou a acreditar que a domesticação das “raças inferiores” se obtém através do condicionamento dos seus reflexos. Negligencia a memória humana, as recordações indeléveis; e depois, sobretudo, há isto que talvez ele jamais tenha sabido: nós não nos tornamos o que somos senão pela negação íntima e radical do que fizeram de nós. Três gerações? Desde a segunda, mal abriram os olhos, os filhos viram os pais ser espancados. Em termos de psiquiatria, ei-los “traumatizados”. Para a vida inteira. Mas essas agressões incessantemente renovadas, longe de os induzir à submissão, atiram-nos numa contradição insuportável pela qual, cedo ou tarde, o europeu pagará. Depois disso, o aprendizado a que por sua vez serão submetidos, aprendizado de humilhação, dor e fome, suscitará em seus corpos uma ira vulcânica cujo poder é igual ao da opressão que se exerce sobre eles. Será, dizeis vós, que só conhecem a força? Por certo; de início será apenas a do colono e, pouco depois, a deles, isto é, a mesma que recai sobre nós da mesma maneira que o nosso reflexo vem do fundo de um espelho ao nosso encontro. Não nos iludamos; por essa cólera louca, por essa bile e esse fel, por seu desejo permanente de nos matar, pela contração constante de músculos poderosos que tem medo se esticar, eles são homens: pelo colono, que os quer servos, e contra ele. Cego ainda, abstrato, o ódio é seu único tesouro. O Patrão provoca-o porque procura bestializá-lo, falha em destruí-lo porque seus interesses o detêm a meio caminho. Assim, os falsos indígenas ainda são humanos, pela força e a impotência do opressor que se transformam neles numa obstinada recusa à condição de animal. Quanto ao mais, já se sabe: são perigosos, é claro, e isso é sabotagem. Dissimulados, ladrões, sem dúvida; seus pequenos furtos assinalam o começo de uma resistência ainda desorganizada. Isso não basta; para que se afirmem têm de investir desarmados contra os fuzis. Este são os seus heróis, e outros se fazem homens assassinando europeus. São mortos. Bandidos e mártires, seu suplício exalta as massas aterrorizadas.

Aterrorizadas, sim. Neste novo momento a agressão colonial se interioriza em Terror entre os colonizados. Não me refiro somente ao temor que experimentam diante de nossos inesgotáveis meios de repressão como também ao que lhes inspira seu próprio furor. Estão enlatados entre as armas que apontamos contra eles e as tremendas pulsões, os desejos de carnificina que sobem do fundo do coração e que eles sempre reconhecem, porque não é de início violência deles, mas a nossa, voltada para trás, que se avoluma e os dilacera; e o primeiro movimento desses oprimidos é ocultar profundamente essa cólera inconfessável que a sua moral e a nossa reprovam e que, todavia, é o último reduto de sua humanidade. Leiamos Fanon: descobriremos que, no tempo de sua impotência, a loucura sanguinária é o inconsciente coletivo dos colonizados.

Essa fúria contida, que não se extravasa, anda ao redor e destroça os próprios oprimidos. Para se livrarem dela, entrematam-se: as tribos batem-se umas contra as outras por não poderem atacar de frente o verdadeiro inimigo – e podemos contar com a política colonial para alimentar essas rivalidades; o irmão, empunhando a faca contra o irmão, acredita destruir, de uma vez por todas, a imagem detestada de seu aviltamento comum. Mas essas vítimas expiatórias não lhes aplacam a sede de sangue. Abstendo-se de marchar contra as metralhadoras, eles se tornarão nossos cúmplices: vão por sua própria autoridade acelerar os progressos dessa desumanização que lhes repugna. Sob o olhar divertido do colono, premunir-se-ão contra eles mesmos com barreiras sobrenaturais, ora reavivando velhos mitos terríveis, ora atando-se fortemente com ritos meticulosos; assim, o obsesso livra-se de sua exigência profunda abandonando-se a manias que o solicitam a todo o instante. Dançam, e isto os ocupa, aliviando-lhes os músculos dolorosamente contraídos. De resto, a dança exprime por mímica, secretamente, muitas vezes sem que o saibam, o Não que não podem dizer, os homicídios que não se atrevem a cometer. Em certas regiões valem-se deste último recurso: a possessão. O que era outrora o fato religioso em sua simplicidade, uma certa comunicação do fiel com o sagrado, se transforma numa arma contra o desespero e a humilhação: os zars, as loas, os Santos descem neles, governam-lhes a violência e dissipam em transes até o esgotamento. Ao mesmo tempo esses altos personagens os protegem; isso quer dizer que os colonizados se defendem da alienação colonial voltando-se para a alienação religiosa. No fim das contas, o único resultado é a acumulação de duas alienações, cada qual reforçada pela outra. Assim, em certas psicoses, cansados de serem insultados todos os dias, os alucinados imaginam de repente ouvir uma voz de anjo que os cumprimenta; por outro lado, não cessam as graçolas, que daí em diante alternam com a saudação. É uma defesa e é o fim de sua aventura: a pessoa está dissociada, o doente se encaminha para a demência. Acrescentemos, para alguns infelizes rigorosamente selecionados, essa outra possessão de que já falei anteriormente: a cultura ocidental. No lugar deles, direi vós, eu preferiria meus zars à Acrópole. Bom, compreendestes. Não completamente, porém, porque não estais no lugar deles. Ainda não. De outro modo, sabereis que não podem escolher e acumulam. Dois mundos, isso faz duas possessões: dançam a noite inteira e de manhã apinham-se na igreja para ouvir missa; a fenda aumenta sem parar. Nosso inimigo trai seus irmãos e se faz nosso cúmplice; seus irmãos fazem outro tanto. O Indigenato é uma neurose introduzida e mantida pelo colono entre os colonizadores com o consentimento deles.

Reclamar e renegar, a um só tempo, a condição humana: a contradição é explosiva. Efetivamente explode. E vivemos no tempo da deflagração: quer o aumento da natalidade amplie a miséria, quer os recém-chegados devam recear viver um pouco mais que morrer, a torrente da violência derruba todas as barreiras. Na Argélia e em Angola os europeus são massacrados onde aparecem. É o momento do bumerangue, o terceiro tempo da violência: ela se volta contra nós, atinge-nos e, como das outras vezes, não compreendemos que é a nossa. Os “liberais” ficam aparvalhados; reconhecem que não fomos bastante polidos com os indígenas, que teria sido mais justo e mais prudente conceder-lhes certos direitos na medida do possível; eles pretendiam apenas ser admitidos em massa e sem padrinhos nesse clube fechadíssimo que é a nossa espécie; e eis que esse desencadeamento bárbaro e louco não os poupa, assim como não poupa os maus colonos. A Esquerda Metropolitana inquieta-se: conhece a verdadeira sorte dos indígenas, a opressão impiedosa de que são objeto, não lhes condena a revolta, sabendo que tudo fizemos para provocá-la. Mas, ainda assim, pensa ela, há limites: esses guerrilheiros deveriam empenhar-se em mostrar certo cavalheirismo; seria o melhor meio de provar que são homens. Às vezes ela os censura: “Vocês estão se excedendo, não os apoiaremos mais”. Eles não dão bola; ela bem que pode pegar esse apoio e pendurar no pescoço. Desde que sua guerra começou, eles perceberam esta verdade rigorosa: nós todos valemos pelo que somos, todos nos aproveitamos deles, e eles não tem que provar nada, não dispensarão tratamento de favor a ninguém. Um dever único, um único objetivo: combater o colonialismo por todos os meios. E os mais avisados dentre nós estariam, a rigor, prontos a admiti-lo, mas não podem deixar de ver nessa prova de força o recurso inteiramente desumano de que se serviam os sub-homens para se fazer outorgar uma carta de humanidade: vamos concedê-la o mais depressa possível e que eles tratem então, por métodos pacíficos, de a merecer. Nossa bela alma é racista.

Ela só terá a lucrar com a leitura de Fanon. Essa violência irreprimível, ele o demonstra cabalmente, não é uma tempestade absurda nem a ressurreição de instintos selvagens e nem mesmo um efeito do ressentimento; é o próprio homem que se recompõe. Sabíamos, creio eu, e esquecemos esta verdade: nenhuma suavidade apagará as marcas da violência; só a violência é que pode destruí-las. E o colonizado se cura da neurose colonial passando o colono pelas armas. Quando sua raiva explode, ele reencontra sua transparência perdida e se conhece na medida mesma em que se faz; de longe consideramos a guerra como o triunfo da barbárie; mas ela procede por si mesma à emancipação progressiva do combatente, liquidando nele e fora dele, gradualmente, as trevas coloniais. Uma vez iniciada, é impiedosa. É necessário permanecer aterrorizado ou tornar-se terrível, quer dizer: abandonar-se às dissociações de uma vida falsificada ou conquistar a unidade natal. Quando os camponeses tocam nos fuzis, os velhos mitos empalidecem, e caem por terra, uma a uma, as interdições. A arma do combatente é a sua humanidade. Porque, no primeiro tempo da revolta, é preciso matar; abater um europeu é matar dois coelhos de uma só cajadada, é suprimir ao mesmo tempo um opressor e um oprimido; restam um homem morto e um homem livre; o sobrevivente, pela primeira vez, sente um solo nacional sob a planta dos pés. Nesse instante a Nação não se afasta dele; ele a encontra aonde for, onde estiver – nunca mais longe, ela se confunde com sua liberdade. Mas, após a primeira surpresa, o exército colonial reage; então é necessário unir-se ou deixar-se massacrar. As discórdias tribais atenuam-se, tendem a desaparecer, em primeiro lugar porque põem em perigo a Revolução e, mais profundamente, porque não tinham outra função senão desviar a violência para falsos inimigos. Quando continuam – como no Congo – é porque são alimentadas pelos agentes do colonialismo. A Nação põe-se em marcha; para cada irmão ela está em toda parte onde outros irmãos combatem. Seu amor fraternal é o inverso do ódio que eles nos votam: irmãos pelo fato de que cada um deles matou ou poderia de um instante para outro ter matado. Fanon mostra aos seus leitores os limites da “espontaneidade”, a necessidade e os perigos da “organização”. Mas, seja qual for a imensidade da tarefa, a cada desdobramento da empreitada a consciência revolucionária se aprofunda. Desvanecem-se os derradeiros complexos: não venham nos falar no “complexo de dependência” do soldado do Exército de Libertação Nacional. Livre dos seus antolhos, o camponês toma conhecimento das suas necessidades; matavam-no mas ele tentava ignorá-las; descobre-as agora como exigências infinitas. Nessa violência popular – que dura cinco anos, oito anos como no caso dos argelinos – não se podem distinguir as necessidades militares, sociais e políticas. A guerra, suscitando o problema do comando e das responsabilidades, estabelece novas estruturas que serão as primeiras instituições da paz. Eis então o homem instaurado até em tradições novas, filhas futuras de um horrível presente, ei-lo legitimado por um direito que vai nascer, que nasce cada dia no fogo da batalha. Com o último colono morto, reembarcado ou assimilado, a espécie minoritária desaparece, cedendo o lugar à fraternidade socialista. E isso ainda não é suficiente: esse combatente queima as etapas; cuidais que ele não arriscará a pele para se reencontrar ao nível do velho homem “metropolitano”. Vede sua paciência: é possível que ele sonhe algumas vezes com um novo Dien Bien Phu; mas ficai certos de que não conta realmente com isto; é um mendigo lutando, em sua miséria, contra ricos poderosamente armados. Esperando as vitórias decisivas e muitas vezes sem nada esperar, atormenta seus adversários até ao enfado. Isso é inseparável de perdas tremendas; o exército colonial torna-se feroz: patrulhas, operações de limpeza, reagrupamentos, expedições punitivas; mulheres e crianças são massacradas. Sabe disto esse homem novo; ele começa sua vida de homem pelo fim; considera-se um morto virtual. Será morto, e não somente aceita o risco, mas tem a certeza de que será eliminado. Esse morto virtual perdeu a mulher e os filhos e viu tantas agonias que antes quer vencer que sobreviver; outros aproveitarão a vitória, não ele, que está cansado demais. Contudo, essa fadiga do coração está no princípio de uma coragem inacreditável. Encontramos nossa humanidade do lado de cá da morte e do desespero, ele a encontra do lado de lá dos suplícios e da morte. Fomos os semeadores de vento, ele é a tempestade. Filho da violência, extrai dela a cada instante a sua humanidade; fomos homens à custa dele, ele se faz homem à nossa custa. Um outro homem, de melhor qualidade.

Aqui se detém Fanon. Mostrou o caminho; porta-voz dos combatentes, reclamou a união, a unidade do continente africano contra todas as discórdias e todos os particularismos. Atingiu seu objetivo. Se quisesse descrever integralmente o fato histórico da descolonização, teria de falar em nós, o que certamente não é seu propósito. Mas o livro, depois que o fechamos, continua a acossar-nos, apesar de seu autor não querer, porque sentimos o vigor dos povos em revolução e respondemos com força. Há, portanto, um novo momento de violência, e é para nós, desta vez, que temos de nos voltar porque ela nos está transformando na medida em que o falso indígena se transforma através dela. Cada qual poderá conduzir suas reflexões como quiser. Contanto, porém, que tenha isto em mente: na Europa de hoje, completamente aturdida com os golpes que lhe são desferidos na França, na Bélgica, na Inglaterra, a menor distração do pensamento é uma cumplicidade criminosa com o colonialismo. Este livro não precisava de prefácio, tanto menos porque não se dirige a nós. Contudo, eu lhe fiz um para levar a dialética até o fim. É necessário que nós, europeus, nos descolonizemos, isto é, extirpemos, por meio de uma operação sangrenta, o colono que há em cada um de nós. Examinemo-nos, se tivermos coragem, e vejamos o que se passa conosco.

Encaremos primeiramente este inesperado: o strip-tease do nosso humanismo. Ei-lo inteiramente nu e não é nada belo: não era senão uma ideologia mentirosa, a requintada justificação da pilhagem; sua ternura e o seu preciosismo caucionavam nossas agressões. Tem boa aparência os não-violentos: nem vítimas, nem verdugos! Vamos! Se não sois vítimas, quando o governo que referendastes num plebiscito e quando o exército em que serviram vossos jovens irmãos levaram a cabo, sem hesitação nem remorso, um “genocídio”, sois indubitavelmente verdugos. E se escolheis ser vítimas, arriscar um ou dois dias de cadeia, escolheis simplesmente livrar-nos de uma embrulhada. Mas não vos livrareis; é mister permanecer nela até ao fim. De resto é necessário compreender isto: se a violência tivesse começado esta noite, se nunca a exploração nem a opressão tivessem existido na face da terra, talvez a não-violência alardeada pudesse apaziguar a contenda. Mas se próprio o regime e até os vossos não-violentos pensamentos estão condicionados por uma opressão milenar, vossa passividade só serve para vos colocar do lado dos opressores.

Sabeis muito bem que somos exploradores. Sabeis que nos apoderamos do ouro e dos metais e, posteriormente, do petróleo dos “continentes novos” e que os trouxemos às velhas metrópoles. Com excelentes resultados: palácios, catedrais, capitais industriais; e quando a crise ameaçava, estavam ali os mercados coloniais para amortecer ou desviar. A Europa, empanturrada de riquezas, concedeu de jure a humanidade a todos os seus habitantes; entre nós, um homem significa um cúmplice, visto que todos nós lucramos com a exploração colonial. Esse continente gordo e lívido acabou por dar no que Fanon chama com justeza o “narcisismo”. Cocteau irritava-se com Paris, “esta cidade que fala todo o tempo de si mesma”. E a Europa, que faz ela? E esse monstro supereuropeu, a América do Norte? Que tagarelice: liberdade, igualdade, fraternidade, amor, honra, pátria, que sei eu? Isso não nos impedia de fazermos discursos racistas, negro sujo, judeu sujo, etc. Bons espíritos, liberais e ternos – neocolonialistas em suma – mostravam-se chocados com essa inconsequência; erro ou má-fé; nada mais consequente, em nosso meio, que um humanismo racista, uma vez que o europeu só pôde fazer-se homem fabricando escravos e monstros. Enquanto houve um indígena, essa impostura não foi desmascarada; encontrávamos no gênero humano uma abstrata formulação de universalidade que servia para encobrir práticas mais realistas: havia, do outro lado dos mares, uma raça de sub-homens que, graças a nós, em mil anos talvez, teria acesso à nossa condição. Em resumo, confundíamos o gênero com a elite. Hoje o indígena revela sua verdade; de repente, nosso clube tão fechado revela sua fraqueza: não passava de uma minoria. Há coisa pior: uma vez que os outros se fazem homens contra nós, fica evidente que somos os inimigos do gênero humano; a elite exibe sua verdadeira natureza: uma quadrilha de bandidos. Quereis um exemplo? Lembrai-vos destas palavras grandiloquentes: como é generosa a França! Generosos, nós? E Sétif? E esses oito anos de guerra feroz que custaram a vida a mais de um milhão de argelinos? Mas compreendamos que não nos censuram por termos traído não sei que missão, pela boa razão de que não tínhamos nenhuma. É a própria generosidade que está em causa; essa bela palavra sonora só tem um sentido: estatuto outorgado. Para os novos homens emancipados que nos enfrentam, ninguém tem o poder nem o privilégio de dar nada a ninguém. Cada qual tem todos os direitos. Sobre todos. E nossa espécie, quando um dia se fizer a si mesma, não se definirá como a soma dos habitantes do globo, mas como a unidade infinita das suas reciprocidades. Paro aqui. Concluireis o trabalho sem dificuldade. Basta que olheis de frente, pela primeira e última vez, as nossas aristocráticas virtudes; elas rebentam; e como sobreviveriam à aristocracia de sub-homens que as engendrou? Há alguns anos, um comentarista burguês – e colonialista – só achou isto para defender o Ocidente: “Nós não somos anjos, mas pelo menos temos remorsos”. Que confissão! Outrora nosso continente tinha outros sustentáculos: o Partenon, Chartres, os Direitos do Homem, a suástica. Sabemos agora o que valem e não pretendemos mais salvar-nos do naufrágio senão pelo sentimento muito cristão de nossa culpabilidade. É o fim, como vedes: a Europa faz água por todos os lados. Que aconteceu então? Simplesmente isto: éramos os sujeitos da história e atualmente somos os objetos. Inverteu-se a correlação de forças, a descolonização está em curso; tudo o que nossos mercenários podem tentar é retardar-lhe a conclusão.

É preciso ainda que as velhas “Metrópoles” metam o bedelho, empenhando todas as suas forças numa batalha, de antemão, perdida. Essa velha brutalidade colonial, que fez a glória duvidosa dos Bugeaud, vamos reencontrá-la, no fim da aventura, decuplicada, insuficiente. Envia-se o contingente para a Argélia, e ele lá se mantém há sete anos sem resultado. A violência mudou de sentido; vitoriosos, nós a exercíamos sem que ela parecesse alterar-nos: decompunha os outros e a nós, os homens, mas nosso humanismo continuava intacto; unidos pelo lucro, os metropolitanos batizavam com os nomes de fraternidade e amor a comunidade de seus crimes. Agora, a violência, por toda parte bloqueada, volta-se contra nós através de nossos soldados, interioriza-se e nos possui. Começa a involução: o colonizado se recompõe e nós, fanáticos e liberais, colonos e “metropolitanos”, nós nos decompomos. Já o furor e o medo estão nus; mostram-se a descoberto nas “pexotadas” de Argel. Onde estão agora os selvagens? Onde está a barbárie? Não falta nada, nem mesmo o tantã. As buzinas ritmam a “Argélia Francesa”, enquanto os europeus queimam vivos os muçulmanos. Não faz muito tempo, lembra Fanon, psiquiatras em Congresso afligiam-se com a criminalidade indígena. Esses homens se entrematam, diziam eles, isso não é normal; o córtex do argelino deve ser subdesenvolvido. Na África Central, outros estabeleceram que “o africano utiliza muito pouco seus lóbulos frontais”. Esses sábios achariam interessante prosseguir hoje sua investigação na Europa e particularmente entre os franceses. Porque nós também, de alguns anos pra cá, devemos estar sofrendo de preguiça frontal: os Patriotas assassinam um pouco os seus compatriotas; em caso de ausência, fazem ir pelos ares o porteiro e a casa. É apenas um início: a guerra civil está prevista para o outono ou a próxima primavera. Os nossos lóbulos, porém, parecem em perfeito estado. Não será que, por não poder esmagar o indígena, a violência se concentra, se acumula dentro de nós e procura uma saída? A união do povo argelino produz a desunião do povo francês: em todo o território da ex-metrópole as tribos dançam e preparam-se para o combate. O terror deixou a África para instalar-se aqui, porque há furiosos que com toda a simplicidade querem obrigar-nos a pagar com o sangue a vergonha de termos sido batidos pelo indígena e há também os outros, todos os outros, igualmente culpados – após Bizerta, após os linchamentos de setembro, quem foi à rua para dizer chega? – mas bem mais sossegados: os liberais, os duros dos duros da Esquerda mole. Neles também a febre sobre. E o mau humor. Mas que cagaço! Mascaram a raiva sob mitos, sob ritos complicados; para retardar o ajuste de contas final e a hora da verdade, puseram à nossa frente um Grande Feiticeiro cuja função é manter-nos a todo custo na escuridão. Inutilmente; proclamada por uns, recalcada pelos outros, a violência volteia: um dia explode em Metz, no outro em Bordéus; passou por aqui, passará por ali; é o jogo do anel. Por nossa vez, passo a passo, percorremos o caminho que leva ao Indigenato. Mas para que nos tornássemos inteiramente indígenas seria necessário que nosso solo fosse ocupado pelos antigos colonizados e que morrêssemos de fome. Isto não acontecerá; não, é o colonialismo decaído que nos possui, é ele que nos cavalgará dentro em breve, decrépito e soberbo; aí estão nosso zar, nossa loa. E vós vos persuadireis, lendo o último capítulo de Fanon, que é preferível ser um indígena no pior momento da miséria que um ex-colono. Não é bom que um funcionário da polícia seja obrigado a torturar durante dez horas por dia; nessa marcha, seus nervos ficam abalados a menos que se proíba aos algozes, em seu próprio interesse, de fazer horas suplementares. Quando se quer proteger, com o rigor das leis, a moral da Nação e do exército, não é bom que esta desmoralize sistematicamente aquela. Nem que um país de tradição republicana confie centenas de milhares de seus jovens a oficiais golpistas. Não é bom, meus compatriotas, vós que conheceis todos os crimes cometidos em nosso nome, não é realmente bom que não digamos nada a ninguém, nem sequer a nossa própria alma, por temor de termos que nos julgar. A princípio ignoráveis, concedo, depois tivestes dúvidas, presentemente sabeis, mas continuais calados. Oito anos de silêncio, isso degrada. E não em vão: hoje o sol ofuscante da tortura está no zênite, alumia o país inteiro; sob essa luz não há mais um riso que soe justo, um rosto que não traia nossos desgostos e cumplicidades. Basta hoje que dois franceses se encontrem para que haja um cadáver entre eles. E quando eu digo: um… a França, outrora era o nome de um país; tomemos cuidado que não seja em 1961 o nome de uma neurose.

Nós nos curaremos? Sim. A violência, como a lança de Aquiles, pode cicatrizar as feridas que ela mesma fez. Hoje, estamos agrilhoados, humilhados, doentes de medo, arruinados. Felizmente isso ainda não é suficiente para a aristocracia colonialista; ela não pode concluir sua missão retardadora na Argélia enquanto não tiver primeiro acabado de colonizar os franceses. Recuamos cada dia diante da luta, mas ficai certos de que a não evitaremos: os matadores precisam dela e vão precipitar-se sobre nós e moer-nos a pau. Assim terminará o tempo dos feiticeiros e dos feitiços: ou nos bateremos ou apodreceremos nas prisões. É o momento final da dialética: condenais esta guerra, mas ainda não ousais declarar-vos solidários com os combatentes argelinos; não tenhais medo, confiai nos colonos e mercenários; eles vos obrigarão a lutar. Talvez, então, levados à parede, desenfreareis enfim essa violência nova que velhos crimes requentados suscitam em vós. Mas isto, como dizem, é outra história. A história do homem. Aproxima-se o tempo, estou certo disso, em que nós nos juntaremos àqueles que a fazem.

Artigo de apresentação escrito pelo Movimento de Unidade Popular em novembro de 2021 e revisado em

Artigo escrito pelo historiador, sociólogo, poeta e jornalista comunista Clóvis Moura (1925-2003), apresentado no seminário “O

A decisão de narrar as histórias da experiência da luta armada no Brasil foi motivada muito

Era uma manhã ensolarada de 21 de abril, em 1792, quando no antigo Largo da Lampadosa,

APRESENTAÇÃO Esse documento foi elaborado pelo companheiro Iuri Xavier Pereira em junho de 1971. Nasceu de

Artigo apresentado por Clóvis Moura, então presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Africanistas (IBEA), no Segundo

A “Mensagem sobre Angola” em solidariedade a luta de libertação do povo angolano foi transmitida por

Documento publicado como Capítulo IV das “Teses de Jamil – O Caminho da Vanguarda”, escrito por

O discurso “Fundamentos e objetivos da libertação nacional em relação com a estrutura social” de Amílcar

O gigante da libertação africana Amílcar Lopes Cabral, nasceu em 12 de setembro de 1924 em

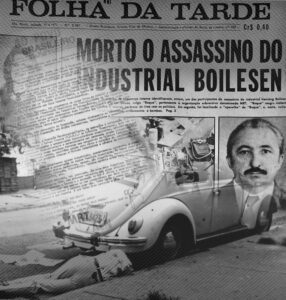

Em 28 de agosto deste ano, o Comandante Bacuri completaria 79 anos. Eduardo Collen Leite, guerrilheiro

Discurso proferido por Malcolm X, El–Hajj Malik El-Shabazz, na Igreja Metodista Cory de Cleveland, no estado

| Cookie | Duração | Descrição |

|---|---|---|

| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |

| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |

| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |

| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |

| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |

| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |